Bekleidungswesen

Mannschaften

Jeder Soldat sollte vorschriftsmäßig angezogen sein. Er musste nicht nur den für die betreffende Gelegenheit vorgeschriebenen Anzug in der vorgeschriebenen Weise tragen, sondern die Bekleidungsstücke mussten auch sauber, heil und passend sein. Im Gegensatz zum Heer ging die Uniform in das Eigentum des Mannes über. Offiziers- und Deckoffiziersdienstgrade hatten ihre Uniform privat zu beschaffen, weshalb das folgende nur für Mannschaftsdienstgrade gilt.

Die Bekleidungsstücke wurden durch die Bekleidungsämter angefertigt und von dort aus an die Bekleidungskammern der Landteile und in Dienst gestellter Schiffe abgegeben, wo sie verausgabt wurden.

Mindestens folgende Stücke musste jeder Mann bis zu seiner Entlassung in vorschriftsmäßiger Beschaffenheit erhalten und unterhalten.

Torpedodivision und Unterseebootsabteilung (1912)

| Anzahl | Bekleidungsstück | Preis (Stück) |

Tragezeit (Monate) |

Bemerkungen |

| 2 | blaue Tuchmützen | 1,92 | 9 | 1 Garnitur parademäßig |

| 2 | weiße Mützen | 0,84 | 6 | 1 Garnitur parademäßig |

| 2 | Mützenbänder | 0,64 | 6 | 1 Garnitur parademäßig |

| 1 | Jacke | 12,36 | 36 | |

| 1 | Überzieher | 16,36 | 36 | |

| 2 | blaue Tuchhosen | 7,32 | 8 | 1 Garnitur parademäßig |

| 2 | weiße Hosen | 2,32 | 10 | 1 Garnitur parademäßig |

| 2 | Arbeitshosen für Matrosen | 2,60 | 6 | an Bord 3 Garnituren |

| 3 | Arbeitshosen für Heizer | 3,04 | 6 | |

| 2 | Unterhosen für Matrosen | 3,24 | 6 | an Bord 3 Garnituren |

| 3 | Unterhosen für Heizer | 3,24 | 6 | |

| 2 | wollene Hemden | 5,24 | 9 | 1 erste, 1 zweite Garnitur |

| 2 | weiße Hemden | 2,96 | 12 | 1 Garnitur parademäßig |

| 2 | Hemdenkragen | 1,08 | 6 | |

| 2 | Unterhemden für Matrosen | 3,16 | 9 | an Bord 3 Garnituren |

| 3 | Unterhemden für Heizer | 3,16 | 9 | |

| 2 | Arbeitsblusen für Matrosen | 2,24 | 9 | an Bord 3 Garnituren |

| 3 | Arbeitsblusen für Heizer | 2,52 | 6 | |

| 1 | seidenes Tuch | 3,40 | 18 | |

| 1 | wollenes Tuch | 1,00 | 12 | |

| 1 | Paar wollene Handschuhe | 1,28 | 24 | |

| 2 | Paar Strümpfe | 1,28 | 4 | |

| 1 | Paar lederne Schuhe | 12,92 | 6 | |

| 1 | Paar Segeltuchschuhe | 6,04 | 4 | |

| 1 | Paar Stiefel | 17,56 | 12 | |

| 1 | Kleidersack | 4,84 | 36 | |

| 1 | Utensilienkasten | 1,16 | 24 | |

| 1 | Vorratstasche | 1,48 | 36 | |

| 1 | Stiefelsack | 0,68 | 36 | |

| 1 | Wollene Unterjacke für Matrosen | 2,96 | - |

Hochseeflotte (1914)

| Anzahl | Bekleidungsstück | Preis (Stück) |

Tragezeit (Monate) |

Bemerkungen |

| 2 | blaue Tuchmützen | 1,84 | 9 | 1 Garnitur parademäßig |

| 2 | weiße Mützen | 0,80 | 6 | 1 Garnitur parademäßig |

| Arbeitsmützen für Heizer | 0,44 | |||

| 2 | Mützenbänder Landdienst | 0,64 | 6 | 1 Garnitur parademäßig |

| 2 | Schiffsmützenbänder | 0,56 | 6 | 1 Garnitur parademäßig |

| 1 | Jacke | 16,56 | 36 | nicht bei Schiffsjungen |

| 1 | Überzieher | 20,84 | 36 | |

| 2 | blaue Tuchhosen | 9,40 | 8 | 1 Garnitur parademäßig |

| 2 | weiße Hosen | 2,92 | 10 | 1 Garnitur parademäßig |

| 2 | Arbeitshosen | 3,00 | 6 | Technische Unteroffiziere 5 |

| 3 | Arbeitshosen für Heizer | 3,36 | ||

| 2(3) | wollene Unterhosen | 4,08 | 6 | Heizer 3 |

| Tropenunterhosen I | 2,72 | |||

| Tropenunterhosen II | 1,44 | |||

| Tropenunterhosen III | 1,60 | |||

| Tropenunterhosen IV | 1,76 | |||

| 2 | wollene Hemden | 6,60 | 9 | 1 erste, 1 zweite Garnitur |

| 2 | weiße Hemden | 3,60 | 12 | 1 Garnitur parademäßig |

| 2 | Hemdenkragen | 1,08 | 6 | |

| 2 (3) | wollene Unterhemden | 3,64 | 9 | Technische Uffz. 5, Heizer 3 |

| Tropenunterhemden I | 2,28 | |||

| Tropenunterhemden II | 1,24 | |||

| Tropenunterhemden III | 2,00 | |||

| Tropenunterhemden IV | 1,68 | |||

| baumwollene Unterjacken | 3,92 | |||

| 2 | Arbeitsblusen | 2,32 | 6 | |

| 3 | Arbeitsblusen für Heizer | 2,80 | ||

| 1 | seidenes Tuch | 4,16 | 18 | |

| 1 | wollenes Tuch | 0,92 | 12 | |

| 1 | Paar weiße Lederhandschuhe | 3,16 | nur Unteroffiziere | |

| 1 | Paar gewirkte Fingerhandschuhe | 1,72 | 24 | |

| 2 | Paar Woll-Strümpfe | 1,16 | 4 | Selbstbeschaffung statthaft |

| Tropenstrümpfe I | 1,12 | |||

| Tropenstrümpfe II | 0,80 | |||

| Tropenstrümpfe III | 0,76 | |||

| 1(2) | Paar lederne Schuhe | 12,16 | 6 | Maschinenpersonal 2 Paar |

| 1 | Paar Segeltuchschuhe | 7,16 | 4 | |

| 1 | Paar Stiefel | 17,76 | 12 | nicht für Maschinenpersonal |

| 1 | Kleidersack | 5,48 | 36 | |

| 1 | Utensilienkasten | 1,12 | 24 | |

| 1 | Vorratstasche | 2,80 | 36 | |

| 1 | Stiefelsack | 0,76 | 36 |

Unentgeltlich wurden Gesangbuch, die Tropenausrüstung, Abzeichen für Spielleute, Schnelladekanonenschützen, Torpedoinstrukteure, Rohrmeister, Sprengvormänner, Maschinistenanwärter, Signalgasten, Taucher, bei Bedarf rote Wachabzeichen, ehemalige Schiffsjungen und Schiffsjungenunteroffiziere sowie Schützenabzeichen (bei der Verleihung 8 Stk. und dann jährlich 2 Stk.) geliefert.

An Bord wurden für schmutzige Arbeiten zum Schiffsinventar gehörige Takelanzüge ausgegeben. Diese konnten zur Schonung des Arbeitszeuges gegen Kostenerstattung an Rekruten verabfolgt werden. Genauso erhielt das Heizerpersonal für den Dienst vor den Feuern Holzschuhe und durfte im Dienst Bramtuchmützen ohne Bänder tragen.

Die Mützenbänder wurden an Bord unentgeltlich ausgegeben, mussten aber bei der Abkommandierung zurückgegeben werden. Es bestand aber die Möglichkeit diese für 56 Pfg. zu erwerben. Diese Möglichkeit hatten auch Schiffsbesucher. Hieraus ist ersichtlich, daß nicht unbedingt jedes Mützenband auch von einem Angehörigen dieses Schiffes getragen wurde. Schon damals gehörten sie zu den beliebten Andenken an einen Schiffsbesuch. Inwieweit ein Bezug über die Bekleidungsämter möglich war, ist dem Autor nicht bekannt. Herausragende Schiffsbänder wie Hohenzollern, Sleipner, Iltis und Emden dürften auch schon damals eine Massennachfrage gehabt haben.

Für Landungsmanöver und Landmärsche konnten Tropenhelm, Leibbinde, Gamaschen Rucksack, wasserdichte Unterlage, Netzhängematte, Moskitonetz Kochgeschirr und Taschenfilter kostenfrei ausgegeben werden. Bei getragenen Leibbinden bestand die Möglichkeit des Verbleibes beim Mann.

Die erste Einkleidung kostete rund 170,- Mark. Die Preise wurden für je 3 Jahre festgesetzt. Die Ausrüstung mit den kleinen Bedürfnisgegenständen kostete rund 5,30 Mark.

Empfang von Bekleidungsstücken

Außer bei der Einkleidung wurde einmal monatlich nach der Kleidermusterung, bei der Ersatz für aufgetragene oder beschädigte Stücke erbeten werden konnte, vom Kommandant oder Kompagnieführer befohlen, welche Kleider von der Kammer zu empfangen waren. Ersatz für verbrauchte Kleider oder die Genehmigung zur Bildung 3.Garnituren wurde unter Berücksichtigung des Kleiderguthabens bzw. Schuld und der bisherigen Tragezeit der Kleider verfügt. Soweit minderwertige Bekleidungsstücke vorhanden waren, konnten solche zu dem abgeschätzten Werte verausgabt werden. Der Korporalschaftsführer sorgte dafür, daß seine Untergebenen nur gut sitzendes Zeug erhielten.

Das blaue Hemd sollte lieber etwas zu weit als zu eng sein. Zu lange Ärmel erschwerten das Anziehen der Jacke; bei ausgestreckten Arm musste der Bund das Handgelenk umschließen. Das Hemd musste bis zu 10cm über das Knie reichen.

Die Hose. Um die Größennummer ungefähr festzustellen, ergriff der Mann mit jeder Hand ein Beinende und streckte die Arme seitwärts aus. Der Spann musste am Kinn abschneiden. Zum genaueren Anpassen der Tuch- und weißen Hosen wurden sie angezogen. Der Bund musste über den Hüften fest anliegen; im Spann durfte die Hose nicht einschneiden oder das Bücken erschweren. In der Länge musste sie mit den Absätzen abschneiden und durfte auf denselben keine Falten werfen. Die Hose musste in den Hüften über dem Hemd gerade passen, wenn der Bund halb zugezogen war.

Die Jacke musste sich über das wollene Hemd bequem anziehen lassen. Sie durfte nicht so weit sein, dass sie sich vorne zuknöpfen ließ, durfte aber auch nicht eng sein, da mit derselben Griffe gemacht werden sollen. Die Ärmel mussten ein wenig länger als die des blauen Hemdes sein. Der Kragen musste anschließen.

Der Überzieher durfte, wenn über wollenes Hemd und Jacke angezogen, keine großen Falten werfen. Die Ärmel mussten bei vorgestreckten Armen das Handgelenk völlig bedecken.

Die Arbeitsbluse wurde über dem blauen Hemd angepasst. Die Ärmel durften nicht zu lang sein.

Das weiße Hemd durfte etwas enger sein, als das blaue. Genaues Anpassen auf Weitennummern der Bekleidungsstücke erleichterte sehr das Auffinden passender Sachen.

Das Unterzeug musste ebenso wie das Arbeitszeug reichlich groß genommen werden. da es beim Waschen einlief.

Die Stiefel und Schuhe durften zwar nirgends drücken, mussten aber über dem Spann fest anschließen, um ein Wundscheuern zu vermeiden. Das Schuhzeug durfte nie zu kurz sein, damit den Zehen Spielraum nach vorne blieb.

Die Mütze musste sich mit einiger Mühe bis nahe an die Ohren über den Kopf ziehen lassen.

Alle Bekleidungsstücke mussten gleich nachgesehen werden, ob

sie nicht durch die Aufbewahrung gelitten hatten (besonderst Arbeitszeug). War

das Zeug nicht tadellos, so war sofort Meldung zu machen.

Jedes einzelne Stück musste sobald als möglich nach dem Empfang anprobiert

werden. Stellte sich dann heraus, dass einzelne Stücke nicht völlig passten,

so mussten sie entweder sofort umgetauscht oder dem Kompagnieführer vorgezeigt

werden, der eventuell die Umänderung durch den Schneider anordnete.

Alle eigenmächtigen Umänderungen waren streng verboten, besonderst diejenigen

der Unterhemden, der blauen und weißen Hemden, welche nur in den Tropen einen

besonderen Schnitt erhalten durften.

Die vorgeschriebene Stückzahl durfte nur mit genemigung des Vorgesetzten Überschritten werden, um dritte Garnituren, besonderst des blauen und Arbeitszeuges zu bilden, welche nachts und bei schlechtem Wetter im Dienst und als Quartieranzug getragen wurde. Ebenso sollte, wenn möglich ein zweites Paar Lederschuhe beschafft werden. An Bord von Torpedobooten musste eine 3. Garnitur Arbeits und Unterzeug unterhalten werden. Hierzu konnten auch nicht mehr parademäßige weiße Hosen herangezogen werden. Stand dagegen die Entlassung kurz bevor oder war nur für kurze Dauer eingezogen z.B. wieder einberufene Dispositionsurlauber, konnte die Stückzahl herabgesetzt werden. Jacke, dritte Garnitur Arbeits- und Unterzeug sowie im Sommer die Handschuhe wurden dann nicht ausgegeben. Auch konnte der Kommandant von der Beschaffung der wollenen Unterjacke zu entbinden.

Die Unterhaltung weißer Mützen konnte im Winter erlassen werden. Ohne Genehmigung des Vorgesetzten durften sie nicht getragen werden. Die Selbstbeschaffung von Strümpfen, die den Anforderungen des Dienstes entsprachen war gestattet. Zum Landdienst durften Segeltuchschuhe nur auf dem Gebiet der Division getragen werden.

Die Erlaubnis zum Tragen von Extra-Zeug wurde nur Unteroffizieren, Kapitulanten, die ihrer aktiven Dienstpflicht genügt hatten, Ingenieur- und Zahlmeisteranwärtern, Reserve-Offiziersaspiranten und einjährig-Freiwilligen, die sich selbst einkleideten gegeben.

Für Unteroffizier und Kapitulanten war die Erlaubnis zum Tragen von Extra-Zeug als eine besondere Vergünstigung anzusehen, sie durfte daher nur solchen Personen erteilt werden, die sich durch gute Führung, ökonomische Wirtschaft und musterhafte Ordnung in ihrer Dienstkleidung auszeichnen. Im besonderen mußten Jacke, Überzieher und kaiserliche Schuhe (so nannte man das Zeug, das im Staatseigentum verblieb) in parademäßigen Zustande sein. Vorhandenes Kleiderguthaben war eine weitere Bedingung für die Erlaubnis.

Extra-Unterhosen und Strümpfe durften von den Unteroffizieren und Mannschaften in und außer Dienst getragen werden; Extra-Mützen und Schuhzeug durfte nur außerdienstlich getragen werden. Zum Tragen von jedem anderen Extra-Zeug war die Erlaubnis des Kompagnieführers oder Divisionsoffizier einzuholen. Die Erlaubnis war für jedes Stück und stets vor der Bestellung einzuholen. Die Möglichkeit der sofortigen Barzahlung war für jeden einzelnen Fall nachzuweisen. Ohne Erlaubnisschein durfte kein Lieferant einen Auftrag annehmen. Auch durfte nicht bei in den Mannschaftsräumen aushängenden Verzeichnis aufgeführten, verbotenen, Geschäftsleuten (solche die unvorschriftsmäßig oder unlauter arbeiteten) bestellt werden. Die Anfertigung von Extrazeug übernahm auch das Bekleidungsamt. Nach der Fertigstellung wurde das Extrazeug durch den Kompagnieführer oder Divisionsoffizier abgenommen. Der Schnitt, die äußere Ausstattung und Farbe des Stoffes mussten der Vorschrift entsprechen. Bei dieser Musterung war die quittierte Rechnung vorzulegen. Das gesamte Extrazeug war mit Namensläppchen und Stammrollennummer zu zeichnen. Ob und welches Extrazeug getragen werden durfte, wurde im Führungsbuch des Betreffenden vermerkt. Altes Extrazeug durfte im Innendienst aufgetragen werden.

Unteroffiziere und Kapitulanten, die nicht die Erlaubnis zum Tragen von Extrazeug hatten, und alle übrigen Mannschaften durften nur Extramützen und Extraschuhe außerhalb des Dienstes tragen. Extraunterhosen konnten von Rekruten aufgetragen werden. Extrastrümpfe durften von allen Unteroffizieren und Mannschaften immer getragen werden.

Leute, die ohne Erlaubnis Extrazeug beschafft oder nicht sofort bar bezahlt hatten, wurde das Zeug abgenommen und bis zur Entlassung oder bis zur Bezahlung in der Kleiderkammer aufbewahrt. Es war verboten, Extrazeug ohne schriftliche Erlaubnis des Divisionsoffiziers zu verpfänden, zu verkaufen oder zu verschenken.

Stempeln und Zeichnen der Bekleidungsstücke

Sofort nach Empfang waren die Bekleidungsstücke zu stempeln und zu zeichnen. Das Bekleidungsamt hatte die Stücke bereits an folgenden Stellen mit seinem Abnahmestempel versehen:

| Bekleidungsstück | Stempelort |

| Tuchmütze | Deckel von innen seitwärts nach dem Rande zu |

| Weiße Mütze | Innenseite des Mützenrandes |

| Weiße Mützenbezüge | Innenseite des Seitenteils am Einschnitt |

| Überzieher, | Innenseite des Rückenfutters, 3 cm unterm Kragen |

| Tuchjacke | Innenseite des Rückenfutters, 3 cm unterm Kragen |

| Tuchhose | Innerhalb am Latzstück, rechts |

| Weiße Hose | Innerhalb am Latzstück, rechts |

| Arbeitshose | Innerhalb am Latzstück, rechts |

| Unterhosen | Außerhalb, am Bunde rechts |

| Wollene Hemden | In der Mitte der vorderen äußeren Seite, 3 cm über dem unteren Rande |

| Weiße Hemden | In der Mitte der vorderen äußeren Seite, 3 cm über dem unteren Rande |

| Unterhemden | Oben in der Mitte der hinteren äußeren Seite |

| Arbeitsblusen | Unter dem Überzuschlagenden Kragen |

| Hemdenkragen | Äußere Seite des Rückenstückes, unten |

| Seidene Tücher | bleiben ungestempelt |

| Wollene Tücher | bleiben ungestempelt |

| Handschuhe | bleiben ungestempelt |

| Wollene Strümpfe | bleiben ungestempelt |

| Mützenbänder | bleiben ungestempelt |

| Abzeichen | bleiben ungestempelt (an Realstücken teilweise Herstellungsdatum vorhanden) |

| Ersatzärmel | bleiben ungestempelt |

| Kleidersäcke | Inwendig ca 3 cm unter den Gratlöchern |

| Stiefel | Auf der Innenseite des Schaftes, 4 cm von dem oberen Rande entfernt |

| Schuhe | Auf den Quartieren |

| Sohlen | Schlagstempel in der Ecke |

| Segeltuchschuhe | Innenseite des Quartiers |

| Vorratstaschen | Innenseite der äußeren Taschenwand, randnah |

| Stiefelsäcke | Innenseite der äußeren Taschenwand, randnah |

Der Abnahmestempel enthielt das Kürzel BAK für Bekleidungsamt Kiel bzw. BAW für Bekleidungsamt Wilhelmshaven, das Datum der Abnahme sowie die Größennummer des Stückes.

Der Stempel war auf schwarzen bzw. blauen Stücken in roter, auf allen anderen Stoffen in schwarzer Farbe anzuzbringen. Lederstücke (Koppel, Sohlen etc.) erhielten einen Schlagstempel. Die Stempelung sollte nicht zu groß und den Stoff nicht durchdringen. Stücke die

Der empfangene Mann hatte rechts neben dem schwarzen oder roten Stempel des Bekleidungsamtes mit roter Mennige die Nummer der Division und Kompagnie z.B. II: WD 4 für 4. Kompagnie der 2. Werfdivision, darunter Stammrollennummer mit folgenden Zusätzen anzubringen:

Bei Sachen, die keine Abnahmestempel trugen, fiel auch diese Stempelung fort. Unter dieser Stammrollennummer kam das Namensläppchen, dessen linke Ecke mit der rechten unter unteren des Bekleidungsamtsstempel abschneiden sollte. Auf dem Namensläppchen wurde bei blauen Mützen und blauem Zeug die Garniturnummer links neben dem Namen mit roter Wolle eingestickt. Nur bei Überzieher und Tuchjacken kommen Divisions- und Kompagnienummer unter den Bekleidungsamtsstempel, darunter Stammrollennummer und Name, damit diese auch bei zusammengelegten Überzieher und Jacke zu sehen waren.

Die Namensläppchen wurden bei nachstehenden Sachen wie folgt angebracht:

Jeder Kleidersack sollte außerdem mit den Anfangsbuchstaben des Vornamens und

dem Familiennamen des Eigentümers, 30cm von der Bodennaht entfernt, versehen

sein und zwar in lateinischen Druckbuchstaben. Der Grummet sollte einen

Durchmesser von 11cm haben und die Zahlen der Stammrollennummer 3cm hoch sein,

darunter kam die Kompagnienummer in römischer Zahl; alles in weißer

Ölfarbe.

Für die Beschaffung der Namensläppchen, welche aus der Löhnung bezahlt wurden, sorgten die Marineteile und Schiffskommandos.

Am Lederzeug sollte der Name des Inhabers mit dünner weißer Ölfarbe in kleiner aber deutlich lesbarer, sauberen Schrift angschrieben werden

| Bekleidungsstück | Ort der Zeichnung |

| Leibriemen | Innenseite, in der Mitte |

| Gewehrriemen | Innenseite, in der Mitte |

| Patronentasche | Innenseite des Patronentaschendeckels |

| Säbeltasche (Koppelschuh) | Rückseite, In Längsrichtung (Waffennummer und Marineteil entfällt da bereits bei der Beschaffung geschehen) |

Zeitgenössische Realstücke weisen nicht immer alle vorschriftsmäßigen Stempel auf. Es gibt durchaus Abweichungen in Form, Farbe, Anbringung und Anzahl.

Aufbewahrung der Bekleidungsstücke

Die Bekleidungsstücke durften nur gereinigt und trocken

aufbewahrt werden; dem Zusammenlegen hatte stets das Reinigen und Trocknen

vorauszugehen, da nasses Zeug Stockflecken erhält und außerordentlich schnell

verdirbt, wenn es zusammengepackt wird. Jeder Mann, dessen Zeug nass geworden

war, hatte daher beim Umziehen sogleich um die Erlaubnis nachzusuchen, sein Zeug

zum Trocknen aufzuhängen. Wer es unterließ, machte sich strafbar und

schädigte sich, weil er das Zeug bezahlen musste.

Jacke und blaues Zeug waren an Bord gut zusammengelegt im Zeugbeutel zu

verstauen. Auch sämtliche übrigen Bekleidungsstücke waren vierkant

zusammenzulegen. Schuhzeug musste stets gereinigt und in Stiefelbeuteln verstaut

werden. Es durfte nur gereinigt in den Spind gestellt werden.

Um auf Torpedobooten die erste Garnitur blau und das weiße Zeug zu schonen,

wurde es je nach Befehl des Kommandanten in der Kajüte oder im besonderen Spind

verstaut. Das übrige Zeug kam in die Kleiderkisten im Mannschaftsraum, der

Kleidersack zu unterst.

Instandhaltung, Reparatur, Veränderung und Reinigung

Eine der wichtigsten Regeln war, dass jeder Schaden (Riss, loser Knopf,

Beschmutzung) sofort beseitigt wurde.

Das Schuhzeug wurde durch die Handwerker unentgeltlich geflickt; dagegen

wurde für Vorschuhen von Schuhen etwa 30 Pfg, für Vorschuhen von Stiefeln 60

Pfg bar bezahlt oder im Kleiderkonto als Schuld angeschrieben. Die Preise wurden

von den Kompagnieführern festgesetzt. Neue Sohlen konnte der Mann bei der

Kleiderausgabe erhalten. Das Besohlen übernahm das Bekleidungsamt. Es

berechnete für das Sohlenauflegen (ohne Erneuerung der Absätze) 41 Pfg., mit

Erneuerung der Absätze 55 Pfg. für das Paar. Diese Beträge wurden auf das

Kleiderkonto übernommen. Die Verwendung metallener Stifte zum Befestigen der

Sohlen war verboten.

Die übrigen Bekleidungsstücke wurden von den Mannschaften selbst oder

nach Entscheidung des Kompagnieführers (Divisionsoffiziers, Kommandanten) von

den Flickschneidern geflickt. Das Flickmaterial dazu wurde von der Kammer gegen

Bezahlung oder aus dem nullwertigen Beständen unentgeltlich ausgegeben. Utensilienkästen

und Lederzeug wurden unentgeltlich repariert. Für alle größeren

Arbeiten, welche durch die Flickschuster und Flickschneider ausgeführt

wurden, z.B. Wenden von Hosen und Jacken, wurde nach einem veröffentlichten

Preisverzeichnis ein Festpreis gezahlt.

Behandlung der Bekleidungsstücke

Waschen des Zeuges

Die Zeugwäsche fand gewöhnlich zweimal in der Woche zu routinemäßigen Zeiten an bestimmten Plätzen statt. Es durfte keiner zu anderen Zeiten waschen. Leute, die während der Waschzeit Dienst hatten wurde eine andere Waschzeit gegeben. Das Zeug Kranker wurde von anderen gewaschen und zur Musterung mitgebracht.

Vor dem Waschen war das Zeug in seinen Nitzellöchern mit Zeugnitzeln zu versehen. Es war in den Zeugwaschbaljen zu waschen, die von der Korporalschaft v. D. rechtzeitig bereitzustellen war. Besonderst verschmutztes Zeug war vorher in frischen Wasser einzuweichen und wenn möglich mit warmen Wasser zu waschen.

Unterzeug war nur in kaltem bzw. höchstens lauwarmen Wasser zu waschen. In

heißem Wasser lief es stark ein, wurde hart, gelb und filzig. Es wurde

empfohlen, sich eine Seifenlauge zu machen, statt die Seife direkt auf die Wolle

zu schmieren. Der jedes Zeug angreifende Gebrauch der Schrubber war bei

Unterzeug gänzlich untersagt.

Beim Waschen der weißen Hemden durfte der Kragen nur zwischen den flachen

Händen gerieben werden, da sonst das Blau ausgerieben und der Kragen fleckig

wurde. Die weißen Hemden waren auch besonderst gut auszuspülen und der Kragen

für sich auszuwringen. Das Arbeitszeug der Heizer konnte, um Ölflecke leichter

herauszubringen, mit Seife und ganz leichter Sodalauge gewaschen werden.

Beim Waschen der mit Abzeichen, speziell mit Roten, versehenen Stücke

sollte kein Soda verwendet werden, da sie die Farbe zerstörten.

Nach dem Waschen war das Zeug sorgfältig mit reinem Wasser auszuspülen und gut auszuwringen. Blaues Zeug und weiße Hemden erforderten ein besonderst sorgfältiges Spülen, um Seifenflecke zu vermeiden. Hängematten und Matratzenbezüge wurden geschrubbt und erforderten ein sorgfältiges Ausspülen. Die Wäsche wurde zum Trocknen in den Trockenraum gehängt oder an die Waschjollen gebunden. Hierbei mußte das Zeug ohne Lücken dicht nebeneinander mit Nitzeln fest an die Jolle gebunden werden und die Nitzel der nebeneinander liegenden Stücke fingerbreit aneinander vorbeigreifen, um das Zeug gestreckt zu halten. Beim Anbinden der Hängematte kam die Nummer nach oben und je nach Befehl innen oder außen, die Nocken griffen drei Gatchen übereinander, das Anbinden geschah mit Kopfsteert und starken Nitzeln. Die unteren Enden benachbarter Hängematten wurden durch Nitzel verbunden. Die Benutzung von Kabelgarn zum Anbinden war verboten. Das gewaschene weiße und Arbeitszeug und der Hemdenkragen mußte mit der Zeugrolle geglättet werden. Bei Besichtigungen durfte von den Mannschaften nur Zeug getragen werden, das sie selbst gewaschen hatten.

Die Mannschaften durften nur mit Genehmigung der Vorgesetzten ihr Zeug bei Waschfrauen oder in der Garnisonswaschanstalt waschen lassen; letztere nahmen wollenes Zeug nicht an. Jeder Mann, der bei der Waschfrau waschen ließ, war für die rechtzeitige Rücklieferung und das sein Zeug nicht gegen fremdes umgetauscht wurde (Zeichnung / Namensläppchen), selbst verantwortlich. An Bord, auf Ablösetransporten und auf den Maschinenhulks wurden 20g Seife pro Tag und Mann zur Reinigung des Kojenzeugs unentgeltlich ausgegeben.

Das Kojenzeug und seine Behandlung

Unter Kojenzeug verstand man die Hängematte mit Nitzeln und

Hängemattssteerten, Matratzen, Matratzenbezug und im Sommer einer, im Winter

zwei wollenen Decken. Jede Hängematte trug auf gemaltem (schwarz oder weiß)

rundem Schild die Schiffsnummer des Inhabers, welche sauber gemalt sein sollte.

Der Hängemattssteert, mit welchem die Hängematte befestigt wurde, war öfters

auf ihre Beschaffenheit zu prüfen und bei Abnutzung vom Segelmacher durch neuen

zu ersetzen. Widrigenfalls fand sich der Mann des Nachts auf seinem Achtersteven

wieder.

Die Matratzen (Roßhaarmatratzen) mußten, ebenso wie die wollenen Decken und die Matratzenbezüge, mit dem aufgenähten Namensläpchen des Mannes versehen sein. Die Bänder des Matratzenbezuges mußten, wenn die Matratze bezogen war, sogleich zusammengebunden werden, damit ein Beschmutzen der Matratze vermieden wurde. Die Matratze mußte im Bezug so stecken, daß die Nitzel heraushingen. Das Namensläppchen der Matratze mußte sich an diesem Ende befinden. Die wollenen Decken wurden öfters ausgeklopft. Im Sommer wurden die Decken und Matratzen von Zeit zu Zeit an Deck gelüftet. Das Waschen der wollenen Decken wurde von der Garnisonswaschanstalt besorgt.

Jeden Morgen war beim Zurren die Matratze umzudrehen und die wollenen Decken zusammengelegt glatt darauf zu legen. Die Hängematte war mit dem Kopfsteerten und Bändseln, nachdem beide Lieks zusammengerollt waren, fest zusammenzuholen und die Steerten mit den Nitzeln waren so mit hineinzuzurren oder unterzustecken, daß die ganze Hängematte an den Ecken abgerundet erschien. Das feste Zurren war notwendig, um sie als Rettungsmittel verwerten zu können. Die Bändsel zum Zuzurren der Hängematte durften nur an einer Seite mit einem Auge versehen werden. Die anderen Bändsel blieben glatt, also ohne Knoten und waren mit einem Schlippsteg im Auge des gegenüberliegenden Bändsel befestigt. Bänsel und Steert mußten gut getakelt sein. Die gezurrten Hängematten wurden in die Hängemattskisten an Deck gestaut. Hierbei kamen die Nummern nach oben.

Der damalige Hängemattenbezug bestand aus derben Segeltuch. Es wurde damals davon ausgegangen, daß eine ordnungsgemäß gezurrte Hängematte einen Mann zwei Stunden über Wasser halten konnte. Dies war auch der Grund, weshalb sich die Hängemattenkisten am Oberdeck befanden. Die heute vielfach angeführte Begründung, sie hätten als Splitterschutz im Gefecht gedient, darf zumindest als angenehmer Nebeneffekt angesehen werden. Als Hauptzweck ist diese These meiner Quellenlage zufolge nicht nachweisbar.

Der

Utensilienkasten und die

kleinen Bedürfnisgegenstände

Der Utensilienkasten war innen und außen sauber zu scheuern und der Inhalt vollständig zu erhalten. Es war verboten, die Sachen anderswo als in der Kantine oder beim Bottelier zu kaufen. Alle Gegenstände waren, soweit möglich, zu zeichnen. Die zu unterhaltenden kleinen Bedürfnisgegenstände waren:

| 1 Haarkamm |

| 1 Spiegel |

| 1 Schmutzbürste |

| 2 Auftragsbürsten |

| 2 Blankbürsten |

| 1 Kleiderbürste |

| 1 Klopfpeitsche |

| 1 Scheuerbürste |

| 1 Schloß für den Utensilienkasten |

| 1 Zahnbürste |

| 1 Messer mit Bändsel |

| 1 Stück Seife in Beutel oder Schachtel |

| 1 Dose Schuhwichse |

| 1 Dose Stiefelschmiere |

| 1 Knopfhalter für die Jacke |

|

Ebenfalls erhielt jeder Mann

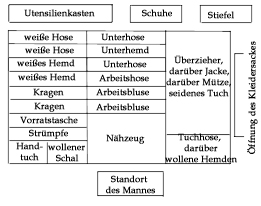

Jeden Monat fand eine Kleidermusterung statt, bei der die Korporalschaftsführer die Richtigkeit der Kleiderlisten verglichen, der Offizier sich von der guten Kleiderwirtschaft seiner Leute überzeugte und bestimmte, welche Sachen bei der nächsten Kleiderausgabe durch neue ersetzt werden sollten. Das Auspacken der Kleidersachen geschah wie folgt:

Bezahlen der Kleidungsstücke, Kleiderkonto

Zur Deckung der durch die Aufnahme des Zeuges entstandenen

Kleiderschulden wurden monatlich 9 Mark Kleidergeld von der Löhnung

einbehalten, auch dann noch, wenn keine Kleiderschulden mehr bestanden. In

letzteren Fall entstand ein Kleiderguthaben, von dem dann neues Zeug finanziert

werden konnte. Dieses Guthaben konnte aber nicht zur Deckung etwaiger anderer

Verbindlichkeiten herangezogen werden. An Bord durfte, solange Kleiderschulden

bestanden, zusätzlich zum regulären Kleidergeld noch 1/3 der Löhnung

einbehalten werden, sowie freiwillige Einzahlungen zur Deckung der

Kleiderschuld gemacht werden. Bei Fahnenflucht von Mannschaften diente auch das

Löhnungsguthaben der Deckung der Kleiderschulden. Einjährig-Freiwillige

mussten ihr Zeug bar bezahlen.

Über die Kleiderwirtschaft wurde in dem Kleiderkontobuch Rechnung gelegt, in

welchem der Wert der empfangenen Gegenstände als Schuld, das einbehaltene

Kleidergeld bzw. etwaige Bareinzahlungen als Guthaben eingetragen wurden. Das

Kleiderkontobuch wurde an Bord einmal, an Land mindestens vierteljährlich dem

Mann zur Einsicht ausgehändigt. Er musste nach der Einkleidung, bei

Abkommandierung, bei Antritt einer Gefängnisstrafe, am Ende des Rechnungsjahres

(31.März) und bei der Entlassung die Richtigkeit quittieren. Einsprüche waren

spätestens bei der nächste Einsichtnahme zur Wahrung der Ansprüche geltend zu

machen.

Das Guthaben wurde Kapitulanten und früheren Schiffsjungen jährlich, bei gutem

Zustand der Bekleidung, ausgezahlt, allen Übrigen erst bei der Entlassung. Das

Kleiderguthaben konnte bis zu 100 Mark betragen. Jedoch konnte der Kommandeur an dienstpflichtige Mannschaften von guter

Führung, bei Beurlaubung nach längeren Seereisen, auch wenn sich hieran nicht

unmittelbar die Entlassung anschloss, einen Teil des Kleiderguthabens auszahlen

lassen.

Verkauf und Verlust von Bekleidungsstücken

Zum Verkauf von Bekleidungsstücken war die Erlaubnis des Kompagnieführers (Divisionsoffiziers, Torpedoboots-Kommandanten) erforderlich. Der Wert der verkauften Bekleidungsstücke war dem Verkäufer gutzuschreiben und dem Käufer zu belasten. Ein Verkauf an Zivilisten war unzulässig. Verkäufe ohne Erlaubnis wurden bestraft. Die rücksichtslose Behandlung oder die absichtliche Beschädigung, sowie eigenmächtige Veränderungen an Bekleidungsstücken war ebenfalls strafbar. Dagegen wurden bei unverschuldetem Verlust infolge höherer Gewalt oder den Dienst Entschädigungen gewährt. Die Bekleidungsstücke wurden erst bei der Entlassung vollständiges Eigentum des Mannes, vorausgesetzt, das die Kleiderschulden gedeckt waren.

Wenn jemand von einem Kameraden Bekleidungsgegenstände geschenkt erhielt, so hatte er dies sofort zu melden. Andernfalls machte er sich strafbar und setzte sich dem Verdacht des Diebstahls aus. Verluste und Beschädigungen an Bekleidungsgegenständen trafen in der Regel den Eigentümer. Nur ausnahmsweise konnte eine Vergütung des Schadens stattfinden. Solche Verluste usw. waren unverzüglich zu melden, damit der Eigentümer seine Ansprüche geltend machen konnte und seine Vorgesetzten Bescheid wussten. Unterlassung der Meldung konnte den Verdacht des widerrechtlichen Verkaufes verursachen.